21 февраля

01.01.2017

«Любовь и способности к рисованию мама обнаружила с детства, — вспоминала Сюзанна Львовна Богданова, дочь Снежко-Блоцкой. — Она была прекрасным художником и в редкие свободные дни всегда брала в руки кисти и писала маслом этюды на природе, портреты маленькой дочери (мои) или близких ей людей, а этюдами частенько расплачивалась за снятую комнатку на даче».

Александра Гавриловна училась у Ивана Рерберга и Ильи Машкова сначала в Архитектурно-строительном институте, а затем в Центральной студии живописи и графики, однако вся её творческая судьба оказалась неразрывно связана с мультипликацией.

Александра Гавриловна училась у Ивана Рерберга и Ильи Машкова сначала в Архитектурно-строительном институте, а затем в Центральной студии живописи и графики, однако вся её творческая судьба оказалась неразрывно связана с мультипликацией.

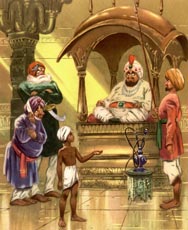

Подробно расписывать достоинства фильмов Снежко-Блоцкой нет никакого смысла — достаточно сказать, что они безумно красивы, их знают все, и это абсолютная классика. Удовольствие хотя бы перечислить названия: «Гуси-лебеди» (1949, с А.Ивановым), «Оранжевое горлышко» (1954), «Заколдованный мальчик» (1955 — оба с  В.Полковниковым), «Верлиока» (1957), «Янтарный замок» (1959), «Дракон» (1961), «Чудесный сад» (1962), «Дочь Солнца» (1963), «Рикки-Тикки-Тави» (1965), «Сказка о золотом петушке» (1967), «Кот, который гулял сам по себе» (1968), «Аргонавты» (1971), «Персей» (1973), «Прометей» (1974) и т.д.

В.Полковниковым), «Верлиока» (1957), «Янтарный замок» (1959), «Дракон» (1961), «Чудесный сад» (1962), «Дочь Солнца» (1963), «Рикки-Тикки-Тави» (1965), «Сказка о золотом петушке» (1967), «Кот, который гулял сам по себе» (1968), «Аргонавты» (1971), «Персей» (1973), «Прометей» (1974) и т.д.

Прибавьте к этому участие Александры Гавриловны в постановке некоторых фильмов И.П.Иванова-Вано, в частности «Конька-Горбунка» (1947) и «Снегурочки» (1952), и попытайтесь на минуту представить, что всех этих с детства любимых «мультиков» у нас никогда не было…

Представили? Ужаснулись?

Вот то-то и оно.

А.Копейкин

О творчестве Владимира Минаева существует целая книга, написанная известным искусствоведом Марией Чегодаевой (М. : Советский художник, 1975). Наверное, Владимир Николаевич был неплохим художником, коль скоро удостоился подобной монографии. Однако, перебирая книги с его иллюстрациями, хранящиеся в фондах Российской государственной детской библиотеки, испытываешь скорее недоумение, чем радость. Нет, мы отнюдь не против добротной традиционности, совсем наоборот. Но ведь кроме этого должно быть что-то ещё, какая-то «изюминка», выделяющая художника из общего ряда. Если её нет, становится скучно.

О творчестве Владимира Минаева существует целая книга, написанная известным искусствоведом Марией Чегодаевой (М. : Советский художник, 1975). Наверное, Владимир Николаевич был неплохим художником, коль скоро удостоился подобной монографии. Однако, перебирая книги с его иллюстрациями, хранящиеся в фондах Российской государственной детской библиотеки, испытываешь скорее недоумение, чем радость. Нет, мы отнюдь не против добротной традиционности, совсем наоборот. Но ведь кроме этого должно быть что-то ещё, какая-то «изюминка», выделяющая художника из общего ряда. Если её нет, становится скучно.

Мы уже успели привыкнуть к тому, что иллюстрации в детской книге не только заполняют пустое пространство, но и несут в себе что-то сверх того, что сказано автором. Хочется, в конце концов, чтобы «картинки» обращали на себя внимание, выглядели как неотъемлемая часть книжного организма. Сказать по правде, если бы я впервые прочитал «Чёрную курицу» в издании, оформленном В.Минаевым, то вряд ли бы вообще заметил там какие бы то ни было «картинки». То же можно сказать и о «Карельских народных сказках», и о чешской «Златовласке». Не исключено, что мне просто-напросто попадались «не те» книги Минаева, не лучшие из них.

Чаще других с его иллюстрациями выходили сказки братьев Гримм; здесь картинок много, и они цветные. По сравнению с нынешними изданиями рисунки Минаева отличаются строгой и сдержанной цветовой гаммой. Это большое достоинство.

А.Копейкин

В книжную графику Евгений Кибрик пришёл по глубокой душевной склонности. Он учился у Павла Филонова, знакомство с которым стало поворотным событием в его судьбе. Под влиянием этого замечательного художника и педагога Кибрик вошёл в объединение «Мастера аналитического искусства», сделал первые иллюстрации («Подпоручик Киже» Ю.Н.Тынянова). Но слава, поистине международного масштаба, пришла к нему, когда он взялся за оформление повести Ромена Роллана «Кола Брюньон».

Автор был в полном восторге: «Читая французский перевод своего «Фауста», сделанный Жераром де Нервалем, старый Гёте говорил, что этот перевод освежает и обновляет его собственное представление об его поэме.

То же самое я испытываю, глядя на жизнерадостные рисунки Кибрика к моему «Кола Брюньону.

Я любуюсь его коренастыми типами и тем ощущением жаркой жизни, лучезарного и мягкого воздуха, которое окутывает его фигуры.

Среди созданных им типов образ Ласочки будет особенно убедителен для всех грядущих читателей, как он убедителен и для самого автора. Это — деревенская Джоконда, черты которой, в силу редкой удачи, обладают характером и всеобщим, и чисто местным, бургундским.

Я приветствую Кибрика, мастера жизни и юмора, который сумеет быть в свои счастливые часы также и мастером красоты. Я благодарю его от имени моей Бургундии».

Думается, что и Шарль Де Костер («Легенда об Уленшпигеле…»), и Н.В.Гоголь («Тарас Бульба», «Портрет»), и даже А.С.Пушкин («Борис Годунов»), будь они современниками художника, одобрили бы его иллюстрации, его «шершавый, крупнозернистый штрих», его выразительные, полнокровные образы.

Сам Кибрик признавался: «Всю жизнь я стремился воплотить один образ. Это образ доброго, смелого и весёлого человека. Он любит жизнь и людей. Он борется со злом. Ему хочется подражать. Этот образ выступал в моём творчестве то в лице бургундца, то фламандца, то украинца, то русского…»

|

|

|

А.Копейкин

С какой стороны ни посмотри, со всех сторон Лев Атаманов — основоположник. Вместе с И.П.Ивановым-Вано Лев Константинович стоял у истоков отечественной анимации. Вместе с В.Г.Сутеевым снял первый в Советском Союзе звуковой мультфильм «Улица поперёк» (почти в одно время со знаменитой «Путёвкой в жизнь»). В Ереване, где жил несколько лет, сделал первый армянский мультик «Пёс и Кот» (по сказке О.Туманяна). А вернувшись в Москву, поставил самые красивые (и это не преувеличение!) российские мультипликационные фильмы.

В живописности и пышной декоративности рисованные атамановские сказки не только не уступают лучшим творениям Иванова-Вано, но, пожалуй, даже превосходят их. Открыв для себя в раннем детстве мультфильмы Льва Атаманова, на всю жизнь сохраняешь ощущение какой-то ошеломляющей красоты, и с годами ощущение это не притупляется. По-прежнему комок подкатывает к горлу при виде Настеньки, склонившейся над Чудищем, похожим на врубелевского Демона («Аленький цветочек»); по-прежнему изумлённо ахаешь от завораживающих красот индийской сказки «Золотая антилопа»; по-прежнему мороз подирает по коже, когда слышишь холодный голос Снежной королевы, голос Марии Бабановой.

В сборнике «Мастера советской мультипликации» Л.Закржевская писала: «“Снежная королева” — фильм почти игровой, так реален в этой мультипликационной работе эффект “всамделишности”, так вживаемся мы в своеобразную условность рисунка, что почти сразу же перестаем замечать её и воспринимаем происходящее на экране как некую реальность, в которой разве что повыше “коэффициент” этой самой условности. Сделанная с блестящим профессионализмом и глубоким пониманием мудрого гуманизма андерсеновской сказки, “Снежная королева” безусловно являет собой — наряду, скажем, с “Бемби” и “Белоснежкой” — один из лучших образцов всемирной классической мультипликации».

|

|

|

А.Копейкин

Просмотров всего: , сегодня:

Дата создания: 15.10.2020

Дата обновления: 15.10.2020

Дата публикации: 01.01.2017