1 января

01.01.2017

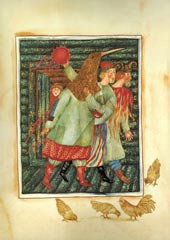

Альберт Цессарский прямо из института ушёл добровольцем — не просто на фронт, но в партизаны. Был врачом в легендарном отряде Медведева. Лечил великого разведчика Кузнецова и дружил с ним. Пренебрегая своими чёрными кудрями и весьма характерным профилем, сам ходил в разведку по оккупированным деревням. Но ни разу не попался и после войны стал жить, как все: воспитывать своих детей, работать врачом. Вечером писал книги, а в свободные дни много встречался с ребятами, рассказывал про войну. Книжки у писателя Цессарского или совсем «военные» — «Записки партизанского врача», «Засада», «Операция “Мост”», или про жизнь вообще — «Исповедь», «Испытание», «Пробуждение».

Самая известная, переизданная много раз, называется «О чём говорил мальчик». Это почти буквальная запись устных рассказов, которые получались у Альберта Вениаминовича так искренне, как будто он говорил не в пионерском лагере, куда приехал впервые, а в кругу давних друзей. Не стоит бояться анахронизмов — мелькнувших во вступлении упоминаний того самого пионерского лагеря и старшего вожатого. Нужно читать рассказы. Может быть, даже вслух — в каком-нибудь третьем или четвёртом классе. У нас очень мало писателей, которые смогли рассказать военную правду маленьким. Альберт Цессарский сумел это сделать, потому что знал границу допустимого, знал, как разбудить детскую душу, но не разрушить её непосильной жестокостью.

Самая известная, переизданная много раз, называется «О чём говорил мальчик». Это почти буквальная запись устных рассказов, которые получались у Альберта Вениаминовича так искренне, как будто он говорил не в пионерском лагере, куда приехал впервые, а в кругу давних друзей. Не стоит бояться анахронизмов — мелькнувших во вступлении упоминаний того самого пионерского лагеря и старшего вожатого. Нужно читать рассказы. Может быть, даже вслух — в каком-нибудь третьем или четвёртом классе. У нас очень мало писателей, которые смогли рассказать военную правду маленьким. Альберт Цессарский сумел это сделать, потому что знал границу допустимого, знал, как разбудить детскую душу, но не разрушить её непосильной жестокостью.

И.Линкова

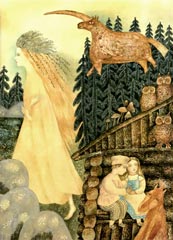

Нет ничего удивительного в том, что звери художника Ватагина — это действительно звери, а не просто разноцветные пятна с ушами и хвостами. Если человек пять лет упорно учится на естественном факультете МГУ и только в параллель с этим берёт уроки художества, легко догадаться, какие у него приоритеты.

Нет ничего удивительного в том, что звери художника Ватагина — это действительно звери, а не просто разноцветные пятна с ушами и хвостами. Если человек пять лет упорно учится на естественном факультете МГУ и только в параллель с этим берёт уроки художества, легко догадаться, какие у него приоритеты.

Всю свою долгую жизнь Василий Алексеевич рисовал животных, учил рисовать животных, а также создавал их скульптуры. С одинаковым успехом ему удавалось иллюстрировать строго научные зоогеографические атласы и детские книжки Э.Сетона-Томпсона, Джека Лондона, Льва Толстого, Виталия Бианки, а его сказочно-реальные звери из «Маугли» просто стали классикой.

Скульптор Ватагин работал и в мраморе, и в металле, и в керамике. Названия его произведений лаконичны, как сама природа: «Орёл», «Рысь», «Тапир», «Идущий зубр» и даже — «Семья бегемотов».

Скульптор Ватагин работал и в мраморе, и в металле, и в керамике. Названия его произведений лаконичны, как сама природа: «Орёл», «Рысь», «Тапир», «Идущий зубр» и даже — «Семья бегемотов».

Молодым художникам, мечтающим «поймать на карандаш» птицу в полёте и зверя в прыжке, будет интересна книга, которую Василий Ватагин сам написал и, разумеется, сам проиллюстрировал. Она называется «Изображение животного: Записки анималиста».

И.Линкова

Главная книга Сэлинджера — «Над пропастью во ржи» — появилась более шестидесяти лет назад, в 1951 году. Это были времена, когда ещё можно было одной книгой потрясти мир. Что и случилось. Простая история, рассказанная простым шестнадцатилетним парнем Холденом Колфилдом пригодилась всем: и «разбитому поколению» западной молодёжи 50-х — знаменитым битникам, которые горячо бунтовали против всякой буржуазности; и Марку Чепмену, убившему Джона Леннона (он называл эту повесть своей настольной книгой); и жадным до живой литературы советским читателям (когда перевод до них, наконец, добрался в 1960 году).

Сбежавший из дома после неудачного экзамена Холден говорит примерно так: «Ненавижу школу. И не только школу. Всё ненавижу. Ненавижу жить в Нью-Йорке. Такси ненавижу, автобусы… ненавижу знакомиться с ломаками… ненавижу ездить в лифтах… ненавижу мерить без конца костюмы у Брукса…»

Сбежавший из дома после неудачного экзамена Холден говорит примерно так: «Ненавижу школу. И не только школу. Всё ненавижу. Ненавижу жить в Нью-Йорке. Такси ненавижу, автобусы… ненавижу знакомиться с ломаками… ненавижу ездить в лифтах… ненавижу мерить без конца костюмы у Брукса…»

Просто наваждение какое-то… Может, полвека только померещились? Или прав Уильям Фолкнер, сказавший об этом герое (или об этом писателе?): «Его трагедия была в том, что, когда он пытался вступить в род человеческий, не было там рода человеческого».

Роман Сэлинджера «Над пропастью во ржи» активно переиздаётся по сей день, а недавно опубликованный новый перевод Максима Немцова («Ловец на хлебном поле») вызвал такую бурю читательских эмоций, что актуальность произведения не вызывает никаких сомнений.

Что касается самого писателя, то ещё в середине 60-х он прекратил публиковать новые произведения, заперся за высоким забором, отказался от любого общения с прессой, и никто не знает, нашлось ли утешение этому грустному человеку.

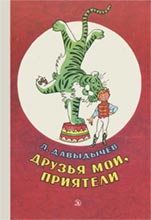

Книги пермского писателя Льва Давыдычева известны гораздо больше его самого, а некоторые даже перекочевали в кинематограф — как игровой, так и мультипликационный. Не раз приходилось слышать от читателей в ответ на вопрос, кто написал про Лёлишну из третьего подъезда или про второклассника и второгодника Ивана Семёнова, радостное: «Носов!» Или не менее радостное: «Сотник!». В этих ошибочных утверждениях есть свой резон — как известно, в ряду «весёлых» детских писателей Лев Давыдычев занимает весьма почётное место.

Книги пермского писателя Льва Давыдычева известны гораздо больше его самого, а некоторые даже перекочевали в кинематограф — как игровой, так и мультипликационный. Не раз приходилось слышать от читателей в ответ на вопрос, кто написал про Лёлишну из третьего подъезда или про второклассника и второгодника Ивана Семёнова, радостное: «Носов!» Или не менее радостное: «Сотник!». В этих ошибочных утверждениях есть свой резон — как известно, в ряду «весёлых» детских писателей Лев Давыдычев занимает весьма почётное место.

В Перми своего славного земляка стараются не забывать: после изрядного перерыва его книги там снова переиздаются, образовано общество друзей Ивана Семёнова, а недавно второкласснику и второгоднику решили поставить настоящий памятник.

В Перми своего славного земляка стараются не забывать: после изрядного перерыва его книги там снова переиздаются, образовано общество друзей Ивана Семёнова, а недавно второкласснику и второгоднику решили поставить настоящий памятник.

К сожалению, гранитный истукан, изваянный местными Церетели и установленный возле городского театра кукол, не вызвал в пермяках законного чувства гордости и даже подвергся акту вандализма. Куда симпатичнее другая инициатива пермских властей: с 2004 года каждый первоклассник города, придя в школу, получает в подарок книжки Льва Ивановича Давыдычева.

А.Копейкин

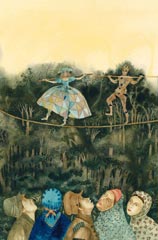

Творчество Веры Павловой покоряет и очаровывает с первого взгляда. Можно до бесконечности спорить и рассуждать о том, сколько в её работах «детского» и «взрослого», «доброго» и «злого», внутренне напряжённого и умиротворяющего (иные критики тем только и занимаются), но нельзя не восхищаться высочайшим уровнем мастерства художницы, вдохновенной, победительной силой её искусства.

Кажется, что участие Павловой в каком-либо конкурсе сразу лишает её соперников шансов на победу. Стоит появиться новой книге, сотворённой Верой Владимировной, как самые престижные награды не заставляют себя долго ждать. Так было со сказочным сборником Алексея Ремизова «Посолонь» (см.: ПОРТРЕТ КНИГИ: Посолонь, к Морю-Океану), который сначала получил диплом I степени Всероссийского конкурса «Искусство книги», а затем золотую медаль БИБ 2001. Так случилось и с вышедшим в издательстве «Вита Нова» «Детским альбомом» Петра Ильича Чайковского, в 2011 году удостоенным Гран-при Всероссийского конкурса «Образ книги». Когда жюри объявило о своём решении, все дружно выдохнули: конечно, Павлова, кто же ещё!

Над каждой книгой художница работает долго и тщательно, всякий раз стараясь выбирать только то, что ей близко, на что не жаль потраченного времени. Впрочем, было бы странно, если б она разменивалась на пустяки, — такое редкостное искусство дорогого стоит.

«Казалось бы, задачи, которые интересуют Веру Павлову, традиционны, — пишет Мария Халтунен, — пространство, цвет, свет и, конечно, сюжет. Но то, как она их решает, не просто необычно, но невероятно. И как в картинах Павловой пространство и цвет служат одной цели — выявить отблески истинного мира в этом “скоромимопреходящем”, так и в книжной графике они служат той же высокой цели, они помогают хотя бы краем глаза увидеть отражение мыслей уже давно ушедших людей, подсмотреть их сны и хоть на миг разделить их мечты и фантазии».

|

|

|

А.Копейкин

Просмотров всего: , сегодня:

Дата создания: 15.10.2020

Дата обновления: 15.10.2020

Дата публикации: 01.01.2017