22 апреля

01.01.2017

Кто там говорил, что чукча — не читатель, а писатель?.. Вам бы всё шуточки, господа хорошие!

А вот Антонина Кымытваль не просто писатель, она — «матриарх» всей чукотской поэзии, первая профессиональная чукотская поэтесса и первая детская писательница.

|

Если крикнуть собакам: |

(пер. с чукотского Ю.Кушака)

Антонина Александровна родилась в семье оленевода, однако росла и воспитывалась в интернате: оленеводческое поселение, где жила её семья, было погублено чудовищным ураганом, унёсшим жизни отца, матери, бабушки…

Антонина Александровна родилась в семье оленевода, однако росла и воспитывалась в интернате: оленеводческое поселение, где жила её семья, было погублено чудовищным ураганом, унёсшим жизни отца, матери, бабушки…

Но Антонина не сдалась — выучилась на педагога, стала сочинять стихи, появились её первые книги, первые переводы на русский язык, пришла первая слава.

Для детей чукотская поэтесса решилась писать не сразу. Только в конце 1960-х вышел маленький сборник «Кто это?». Потом — «Непоседа», «О чём поёт бубен», «Это праздник весёлый — кильвей», «Встреча с Умкой», «Как построить ярангу». Лучшим переводчиком для Антонины Кымытваль стал Юрий Кушак.

Поэтесса известна и как бережный фольклорист — она много путешествует по Северу в поисках сказок и песен. В результате её поездок родился сборник «Чукотские сказки, легенды, мелодии».

А.Копейкин

Несмотря на полный комплект литературных наград, включающий в себя Медаль Ньюбери (1974), Национальную книжную премию по детской литературе (1983), Немецкую премию за детскую литературу (2008) и, наконец, Международную Золотую Медаль имени Ханса Кристиана Андерсена, имя Паулы Фокс известно у нас разве что специалистам в области детского чтения, свободно читающим по-английски. Книги этой писательницы не переводились на русский язык, поэтому поздравления с очередным юбилеем который уж раз превращаются в простую формальность.

За последние пять лет Фокс удостоилась только странноватой статьи в «Википедии», где ещё недавно сказано было буквально следующее: «…училась в Колумбийском университете и поженилась на литературном критике и переводчике Мартине Гринберге» (теперь текст подредактировали). А более содержательная заметка на странице Детского зала Библиотеки иностранной литературы производит впечатление механически переведённого зарубежного источника.

И опять приходится предъявлять упрёки нашим издателям, по непонятным причинам упорно игнорирующим творчество многих обладателей Медали Андерсена — признанных во всём мире классиков детской литературы, к числу которых относится и Паула Фокс.

А.Копейкин

Теперь-то многие лишь хмыкнут: что это, мол, за соцреализм?

В самом деле, иллюстрации Игоря Ильинского если чем и поражают, то, в первую очередь, безукоризненно выверенной перспективой, идеально пропорциональными фигурами, предельным жизнеподобием нарисованного мира. Только такому художнику и можно было доверить изображение вождя мирового пролетариата.

Долгие годы Игорь Ильинский прилежно работал над оформлением многочисленных, но до отвращения однообразных книг о В.И.Ленине. Не очень важно даже, кто был их автором, — З.Воскресенская, С.Виноградская, А.Кононов, С.Михалков или сама Надежда Константиновна Крупская — Ленин везде был таким, каким и положено быть божеству: мудрым, всепонимающим и будто сошедшим с официальных портретов.

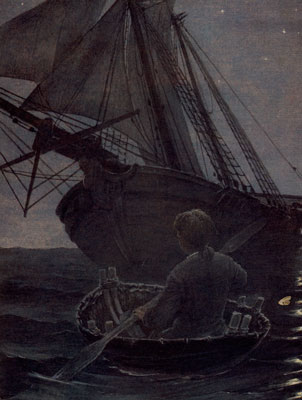

Обширная «лениниана» скрывает под собой другого Ильинского — художника-эрудита, мастера достоверной детали, глубокого знатока различных исторических эпох, имеющего склонность к литературе остросюжетной, приключенческой. Он иллюстрировал первое издание «Страны Багровых Туч» братьев Стругацких, «Кортик», «Бронзовую птицу» и «Приключения Кроша» Анатолия Рыбакова, исторические повести Ольги Гурьян и Любови Воронковой, автобиографическую трилогию Александры Бруштейн «Дорога уходит в даль…». А «Робинзона Крузо» Д.Дефо, «Остров сокровищ» Р.Л.Стивенсона и «Всадника без головы» Майн Рида можно по праву назвать лучшими его работами.

|

|

А.Копейкин

«Видеть в авторе “Кто виноват?” необыкновенного художника — значит вовсе не понимать его таланта. …Главная сила его не в творчестве, не в художественности, а в мысли, глубоко прочувствованной, вполне сознанной и развитой. Могущество этой мысли — главная сила его таланта». Эти слова Белинского о Герцене в известной мере можно отнести и к Ивану Антоновичу Ефремову. «Проза учёного» — первое, что приходит на ум при чтении его книг.

Примечательно, что сам автор «Туманности Андромеды» не скрывал уязвимость своих беллетристических сочинений для критики: «Главная задача каждого моего произведения, — писал он на страницах журнала «Техника — молодёжи», — не эмоциональное “отражение” действительности средствами художественного слова, а передача этими же средствами тех научных проблем и фактических данных, наиболее важных или интересных для времени, в какое писалось произведение. Оттого иногда в моих произведениях “хромают” выразительность языка, изображение людей и характеров, образная речь героев. Нет сил или таланта для всестороннего совершенства, и я сознательно выбираю тот путь, который кажется наиболее соответствующим моим способностям, вкусам и мечтам».

Примечательно, что сам автор «Туманности Андромеды» не скрывал уязвимость своих беллетристических сочинений для критики: «Главная задача каждого моего произведения, — писал он на страницах журнала «Техника — молодёжи», — не эмоциональное “отражение” действительности средствами художественного слова, а передача этими же средствами тех научных проблем и фактических данных, наиболее важных или интересных для времени, в какое писалось произведение. Оттого иногда в моих произведениях “хромают” выразительность языка, изображение людей и характеров, образная речь героев. Нет сил или таланта для всестороннего совершенства, и я сознательно выбираю тот путь, который кажется наиболее соответствующим моим способностям, вкусам и мечтам».

По собственному его признанию, повесть «На краю Ойкумены» он написал, желая восполнить нехватку в нашей литературе книг о древней истории и «о далёких, тропических странах». «“Туманность Андромеды” и “Сердце Змеи” — первые раздумья о выходе человека в космос и величественном коммунистическом будущем нашей планеты». В «Лезвии бритвы» Ефремов попытался в увлекательной форме «романа приключений» «передать основы психофизиологии человека, составляющие научные устои этики, морали и эстетики современности», а в «Часе Быка» — предупредить об опасностях, поджидающих людей на их пути к «светлому будущему», в наступлении которого — рано или поздно — он был искренне убеждён.

После публикации исторического романа об афинской гетере, участвовавшей в походе Александра Македонского («Таис Афинская»), Иван Антонович приступил к работе над новой книгой, отчасти продолжающей линию «Часа Быка», но закончить её не успел. Роман «Чаша отравы» остался на уровне замысла: «Я хочу сказать, — объяснял свою задачу Ефремов, — о том, что́ надо предпринять для очищения ноосферы Земли, отравленной невежеством, ненавистью, страхом, недоверием, показать, что надо сделать для того, чтобы уничтожить все фантомы, насилующие природу человека, ломающие его разум и волю».

А.Копейкин

Просмотров всего: , сегодня:

Дата создания: 15.10.2020

Дата обновления: 15.10.2020

Дата публикации: 01.01.2017